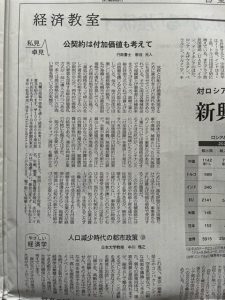

(投稿後に一部修正があり、2023年5月29日付け日本経済新聞「私見卓見」に掲載された全文に変更しました。)

成長と分配の好循環を実現するため賃金引き上げの流れを地方にも波及させていくことが求められている。すでに国は各種補助金で大規模賃上げ事業者には補助率をかさ上げする一方、直轄工事の総合評価方式の入札では賃上げ加点措置を講じるなどの取り組みをしている。他方、地方自治体では激しい低価格競争が続き、かつて私が奉職した札幌市では最低制限価格での落札が多発している。

その理由は地方自治法に基づく「最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする」のが原則だからだ。例外的に価格以外の要素を加味する総合評価落札方式が一部に導入されつつあるが、多くは提示価格の低い方が高い評価を得ているのが実態だ。

自治体の発注には、土木・建築工事や清掃、補修といった公共施設のメンテナンス事業などがある。工事については最低価格を追求することは当然だが、メンテナンスについては地域にもたらされる「付加価値額」を重視した発注にすべきではないか。

付加価値額とは財務的には営業利益、人件費、減価償却費の合算だ。企業が事業活動により新たに算出した価値であるから、受注により当該企業が地域にもたらす効果にほかならない。人件費は地域の消費行動に還元され、減価償却費は生産性向上に向けた設備投資の結果である。適正な利益は企業の存続にも資するはずだ。

地方の中小企業にも賃上げのインセンティブ(誘因)を働かせるためには、落札評価の加点措置だけでは不十分であり、事業者からすれば賃上げ可能な価格で受注することが重要だ。

このため自治体の見積価格には、足元の賃金や物価上昇を速やかに反映する必要があるが、統計公表値をベースとする限りタイムラグは避けられない。事後的に物価スライド措置が講じられたとしても低価格受注であることには変わりはない。現在の入札契約システムのままでは、地方の中小企業は賃上げはおろか、生き延びることすら難しい可能性がある。

低価格で受注するよりも高付加価値額を生み出す受注企業の方が経済の好循環をもたらし、地域貢献度は高い。公契約の新たな仕組みづくりが必要なのではないか。